更新情報

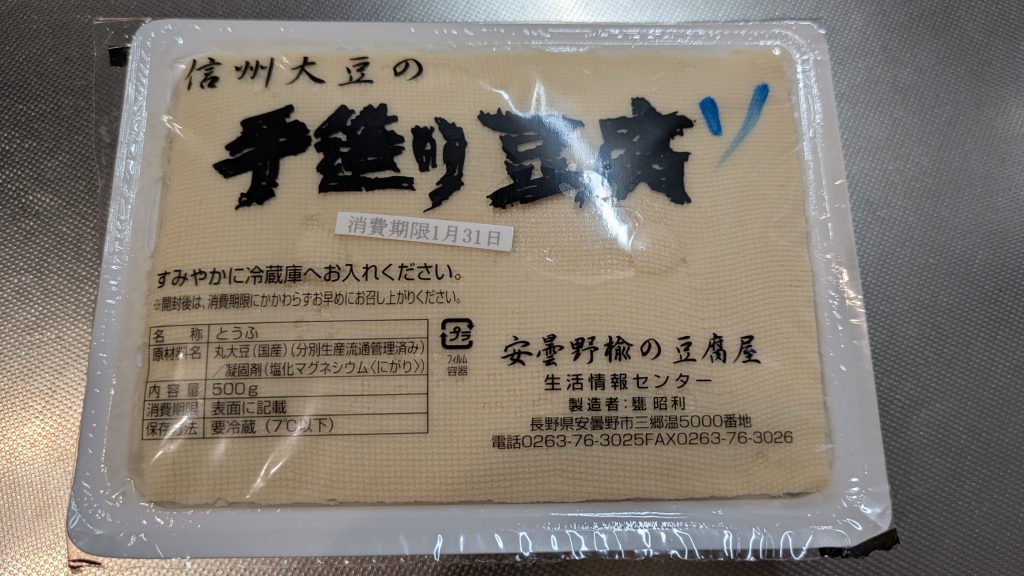

日本一の豆腐

「豆腐〜、豆腐〜♬安曇野産大豆ナカセンナリ使用、チョーホーザイを使わない、コンガリ豆腐」夕暮れの安曇野に豆腐売りのアナウンスが響きます。

チョーホーザイ❓️コンガリ豆腐❓️興味に駆られ飛び出して行くと、お豆腐をたくさん積んだ軽自動車に、何人かの人が並んでいました。「あ、お宅はずっとソフト木綿だね」と渡された木綿豆腐、1丁270円ナリ。亡き祖母が常連だったようです。

私は豆腐が好き。お酒をたんと飲めど、胃が強くない。もたれない、高くない、身体に良い豆腐は心強き相棒。日頃も、旅先でも、さんざん食べてきました。しかしながら灯台もと暗し、日本一の豆腐は意外や近くにありました。

豆腐作りはまず、大豆を煮て潰すことから始まりますが、この時に大量の泡が発生します。泡は食感が悪くなったり、泡のせいで加熱ムラが出てしまうもと、そこでグリセリン脂肪酸エステルやシリコン助剤を「消泡剤」として添加する方法があるそう。生産性アップのための食品添加物ですが「加工助剤」の扱いなので表示義務はありません。冒頭のアナウンスは「消泡剤を使わない本にがり豆腐」だったのでした(笑)

私たちの暮らしは、豆腐屋さん、団子屋さん、安い定食屋さん……そういった人たちの、毎日の地道な仕事に支えられているのだと改めて感じ入ります。地道という面では、農業も負けていません。

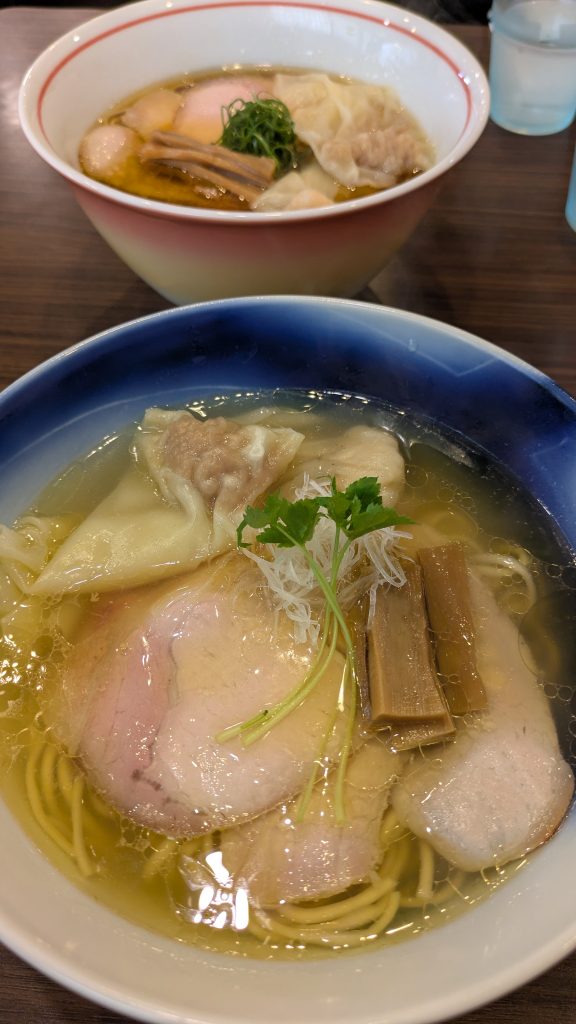

さて、このお豆腐を持って、北安曇郡は松川村のラーメン屋さんにお出かけです。こちらの店主夫人と知り合ったのが2年前。化学調味料無添加でスープを作り、丁寧にチャーシューを煮て、麺は手打ち!営業はお昼だけですが、ご主人はそれ以外の時間のほとんどをラーメン作りに費やしているそう。夢中になれるって素晴らしいことだけど、それをもう何年も続けておられるとは!そんなご夫妻に、このお豆腐を是非食べていただきたかったのです。

はてはて、ラーメンもワンタンも美味しくてびっくり。逸品を前に、私の下手な食レポはやめておきましょう。是非お出かけあれ♬

1月20日現在

本日は2026年1月20日なり。え、新年明けてもう3週間が経つのぉ!?と思わず叫んでから、順調に増えている一升瓶を見て時の経過を実感しています。光陰矢の如し。

本日の晩酌もまだまだ、お正月気分満載✨️でもさすがに、お節料理も終わりが見えてきました。そんな中、新顔は写真中央の黄色い大根漬。堅大根と言われる水分が少なく堅い大根を、更に数日干して水分を抜き、小糠(こぬか)に塩や砂糖を混ぜたものをまぶして漬け込んだものです。大根は漬かるのに時間がかかるので、信州では初冬は野沢菜漬を食べ、大寒の頃から大根漬もいただきます。ちなみに、この大根漬は水分を抜いてあるので保存性が高く、夏頃まで食べられます。

今年は、かねてから栽培してみたかった上野大根を漬けました!長野県諏訪地方の伝統野菜、固定種です。(種のF1種と固定種については、2025年 9月のブログ『種をつむぐ』をご参照のこと)

信州松本で、多くの伝統野菜の種を取り扱っている「つる新」のご店主が「固定種にしては形質が揃って驚くと思うよ」と言っておられた通り!まっすぐで洗いやすそうな大根が収穫でき、感動したのでした。

こだわりの種苗店「つる新」は、店内にクラッシック音楽が流れる静かな空間。思わずゆっくり、種たちを眺めてしまいます。上野大根の種を買ったのは、2025 年9月1日。5か月足らずで種が大根になり、大根が漬物になるんだからすごいね。常に何かを仕込みながら生きていなきゃ、と自分を戒めながらの晩酌です。

【つる新種苗店】

長野県松本市中央2-5-33

0263(32)0247

午前10時〜午後5時営業

日曜・祝日定休

オンラインショップ有り

㊗️2026㊗️

また!新しい年を迎えました。ついこの間新年を迎えたのに「また!?」という感じです。令和だと8年、時の経つ早さに驚きます。

相変わらず日々バタバタな私。大晦日まで全くお節料理作りに取りかかれず、くじけかけました。が、お正月大好き人間としては諦めきれません。そうだ!発想を転換して2日遅れで新年祝いを始めよう。会社や役所勤めなら6日が仕事始めだけど、農業倶楽部は冬はゆとりがありますもの。我が家は、1月3日から10日くらいまでお正月をやればいいのさっ♬

大きな木ベラが大活躍!

というわけで1月1日元旦、バリバリとお料理開始です。「少し食べて終っちゃったら嫌だわ、1年に1度の正月料理だし」。鍋がどんどん大きくなり、もはや料理というより力仕事です。

我が家では蒲鉾(かまぼこ)を買うくらいで、あとは全部手作り。驚かれますが、秋から少しずつ準備しているのでお節づくり自体は2日程で済むのです。

銀杏はぷよぷよした実を剥いて、種の殻を割ってその中の部分を食べるもの。このぷよぷよ部分の臭いが強烈!実を粗く剥き、自然洗浄すべく川に吊るしておいたら、1度流されてしまって大変でし(TдT)

「馳走」というのは元来「走り回る」という意味の言葉です。昔は客人をもてなす為に、方々へ馬を走らせ物品を調達していたことに由来し「ご馳走」という言葉が生まれました。暑い頃から皆で収穫したり、集めたり、拾ったり。こんな「ご馳走」で新春を寿げることは、この上ない幸せです。今年も良い年になりますように。

千歳屋について

清らかな水を蓄えた肥沃な大地は、古くから農業を栄えさせ、豊かな食文化を育み、ふんだんに供してきました。脈々と続いてきた尊い営みを学んで実践し、後世へと伝えていきたい――それが農業倶楽部「千歳屋」です。

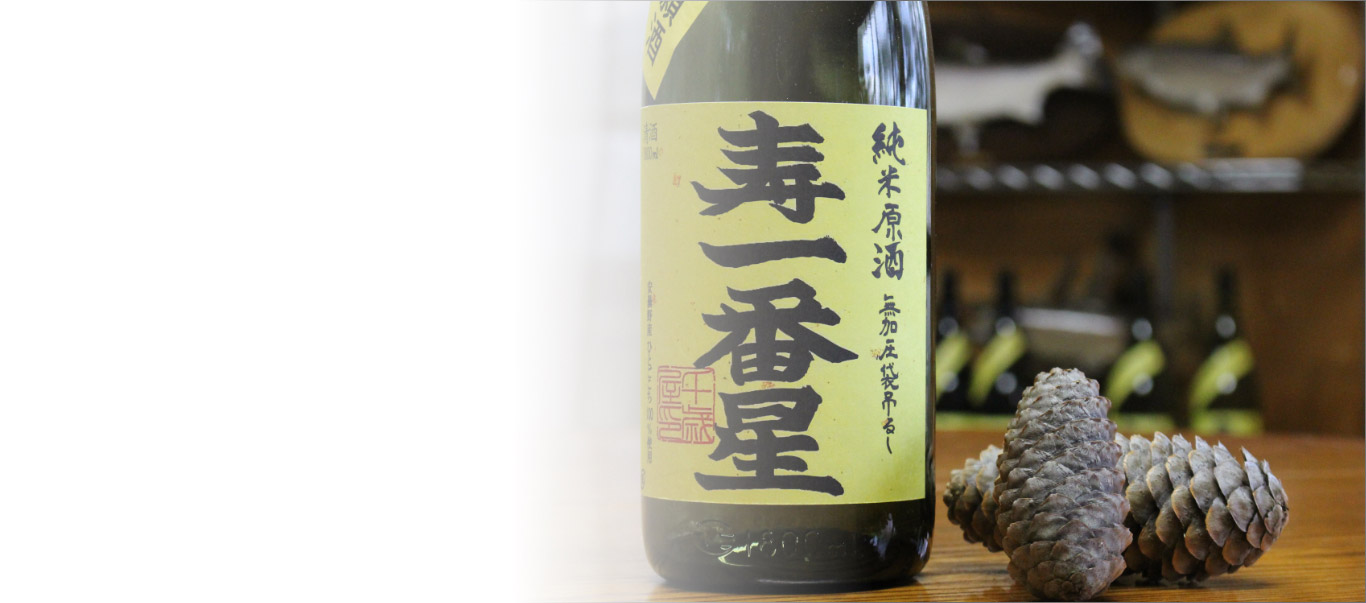

寿一番星倶楽部について

酒米の田植えや稲刈りを楽しみ、慰労の酒を酌み交わし、出来上がったオリジナル清酒を味わい、日本酒文化を通じて得た感動を発信するなどの活動をしています。

唎酒師 結城子

おばあちゃんたちが作ってくれた「知恵の食卓」を伝え継ぎたい。そうした思いから、私は利酒師として酒と肴、郷土食を研究しています。

倶楽部概要

農業倶楽部 千歳屋 主宰 吉村 幸代

● 〒399-8102 長野県安曇野市三郷温1784

● TEL & FAX:0263-77-2514

あなたも寿一番星倶楽部の仲間に入りませんか!?

農業倶楽部千歳屋では、会員を募集しております。

ぜひお気軽にご参加ください。