『おんなの一生』はモーパッサンの小説ですが、今日は信州人のソウルフード「おな」の一生についてです。信州の漬物といえば「お菜」の漬物。野沢温泉村の名前を冠した野沢菜が有名ですが、稲核菜・羽広菜・野沢菜が信州三大漬け菜と言われています。

お菜の種まきは9月。まだ残暑が厳しい中、稲刈りと並行しての土づくり、種まき、間引きなどで忙しさを極めます。おまけに近年は、猛暑や大雨長雨などによりお菜が不作の年も増えています。

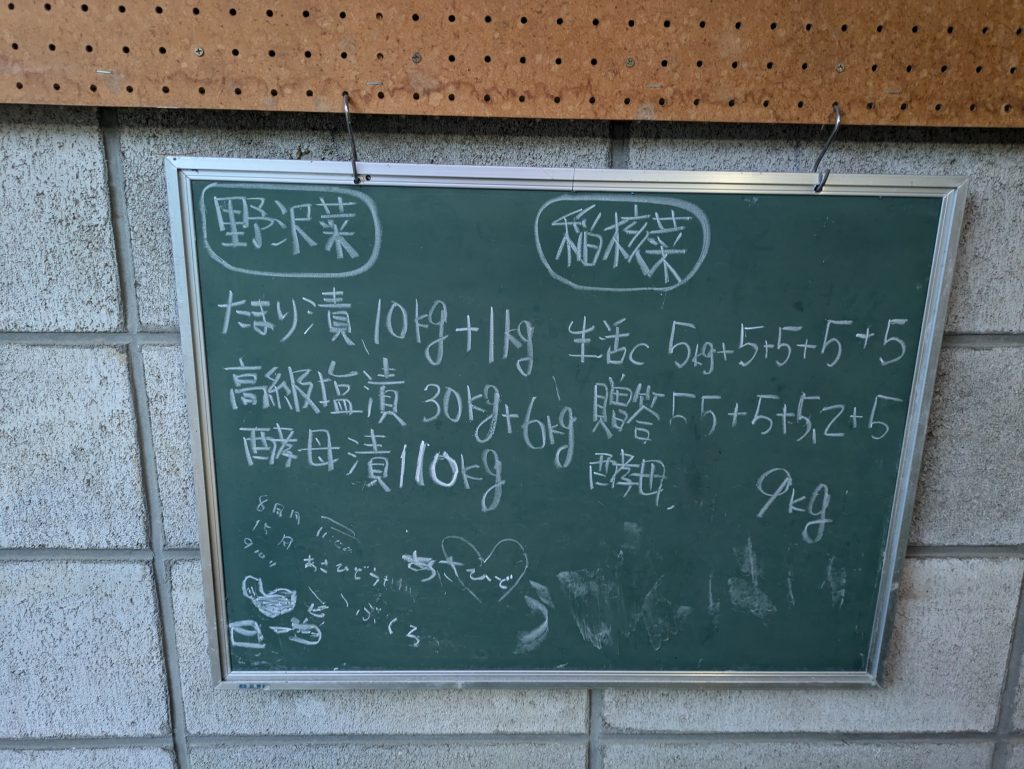

11月末から12月初旬の、風がない暖かな日を選んで収穫開始!農業倶楽部千歳屋では200キロ近くのお菜を漬けるため、3日3晩の大作業です。

採っては洗って漬け込むの繰り返し……途中で寒くなってくると泣きたくなりますが「これが終ればお正月」を合言葉に根性を振り絞ります。自衛隊松本駐屯地では毎年、若手隊員と隊友会婦人たちが大量の野沢菜を漬けるのが風物詩ですが、我が農業倶楽部のお菜漬け隊は防衛庁にも負けぬ勢いであります。

お菜の漬け物は、漬け込みから1週間ほどで食べられます。若漬かりのお菜は子どもや若者に人気、大人たちは深漬かりして熟成した味わいになっていく味の変化をひと冬楽しみます。

ご飯にお菜漬け、お茶にはお菜漬け、晩酌にもお菜漬け。

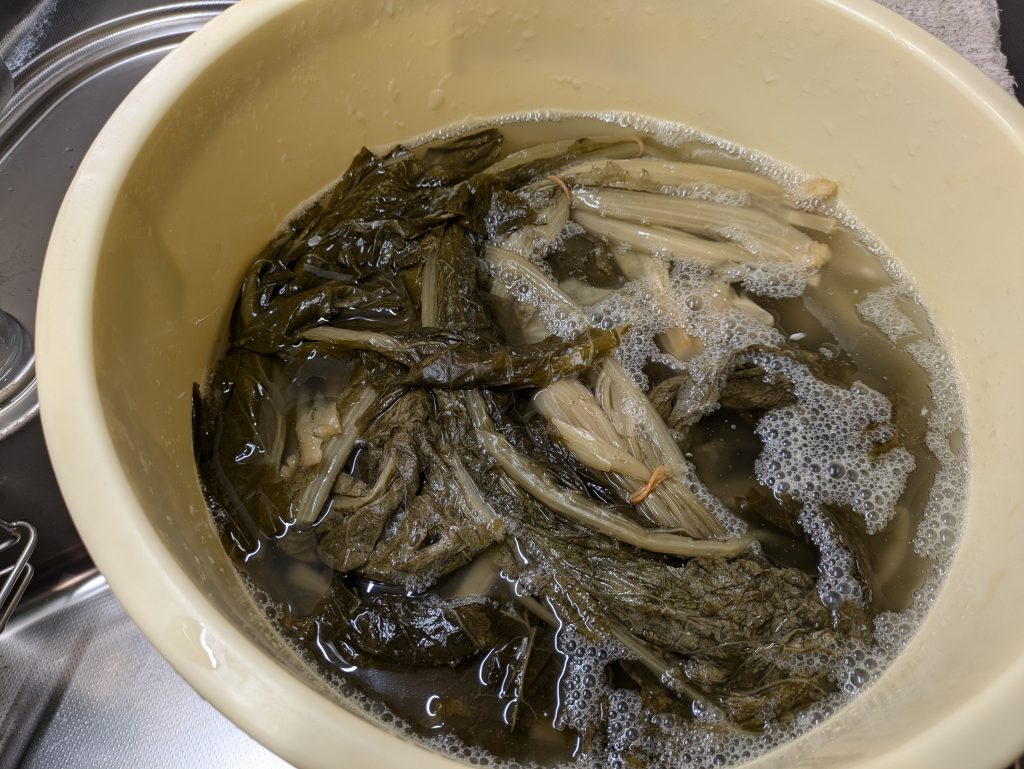

4月、信州の長い冬が終り暖かくなってくると桶の中がややこしくなってきます。酸っぱいこじれた匂いを放ち、白い膜が……カビ?いや、酵母でしょうと言い聞かせて次なる作業へ。お菜漬を水に入れてうっすら塩分が残っているくらいまでに塩抜きし、2センチ程に切ります。油で炒めて砂糖、醤油、みりんで味付け、家庭によっては煮干しを入れたりもします。

炒め煮という感じでしょうか。軽く煮るだけですが、1度漬けて発酵したものの味わい深さには恐れ入ります。これまたご飯に、お茶うけに、晩酌に。「おやき」の中に入れるなら短かめに切るべし。

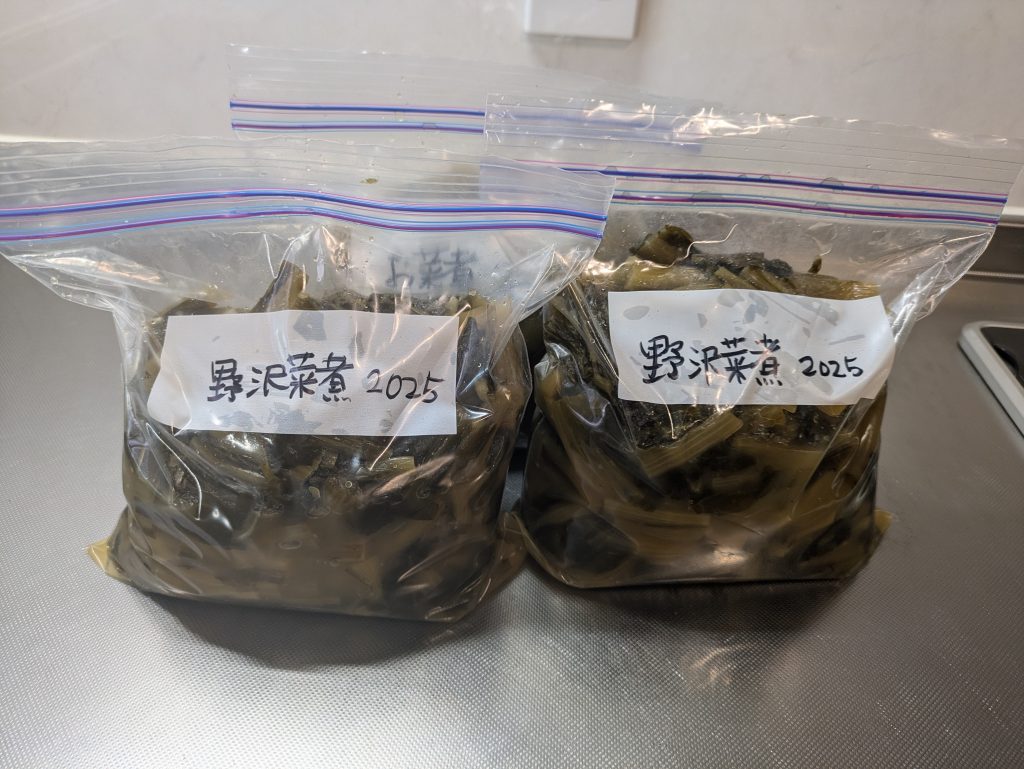

残っていたお菜漬けを全て煮て、桶を片づけると桜の季節到来。季節を感ずる瞬間は様々ですが、洗って並んだ桶を見て春を実感とはなかなか珍しいでしょう!

煮たお菜漬は冷凍保存し、稲刈りの頃まで折々にいただきます。まさに「信州の暮らしはお菜と共に」です。

「君がどのようなものを食べているか言ってみたまえ、君がどのような人間か当ててみせよう」は『美味礼讃』の著者、ブリア=サヴァランの有名な言葉ですが、最近は殊にこの言葉に感じ入っています。

私が見よう見まねで農の暮らしを始めた頃、周りにはたくさん「暮らしの先生」がいました。何十年も畑を耕し、家族を支え、命を紡いできたおばあさん達です。それぞれの先生がそれぞれの季節の決めごとを持っていて、彼女たちのしごと、食べごとには迷いがありませんでした。「4月10日になったら芋をまく」「8月1日は粕漬けの瓜を漬ける日」……そんな話を聞きながら「私もいつか、こんなふうに自分の軸を持って暮らせる人間になりたい」と憧れたものでした。「1年中スーパーでトマトとキュウリを買って食べるような暮らしは嫌だ。食べることを通して自然を知り、生きることと向き合いたい」大袈裟ですが30歳の頃の私は真剣にそんなことを考えていました。

いつの間にか、秋の畑に残したお菜の花が満開に。マイナス10度の日々を乗り越えた生命力に感動しながら、4月は毎夜、菜花で乾杯!