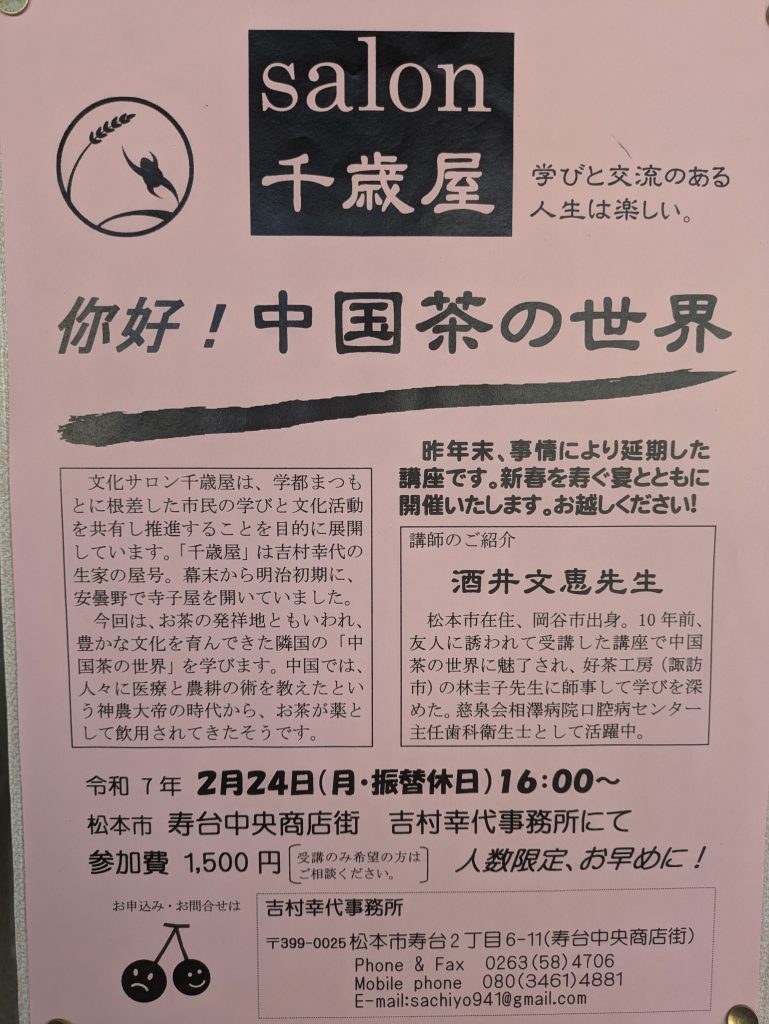

2025年初めてのサロン千歳屋。今回は酒井文恵先生をお招きして、中国茶について学びます♫ 私が初めて中国に渡ったのは学生時代、もう20年も前のことです。4元(当時で60円くらい)で飲める青島ビールに狂い、1元で買える串焼き(羊肉か?)と野球ボール大の胡麻団子を貪り食う日々……残念ながら中国茶の記憶はありません。

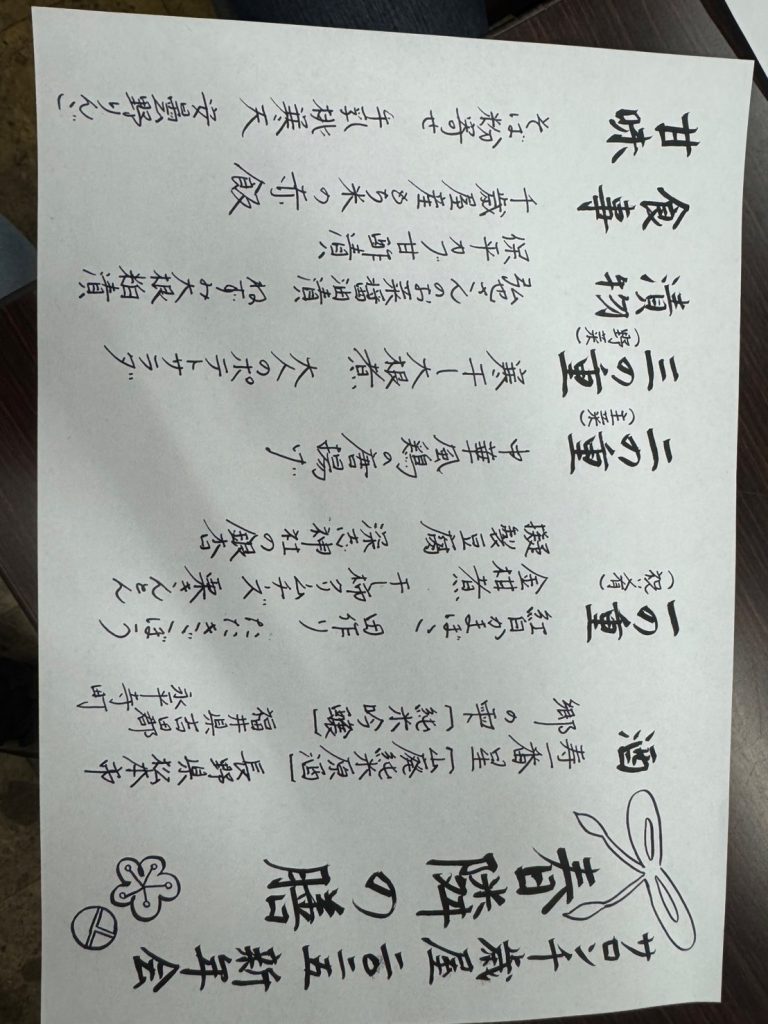

講師の酒井先生は、初めて飲んだ中国茶の香りに魅了され師匠に弟子入り、中国茶の種類や製法、淹れ方などを何年もかけて学んだそうです。

次に驚いたのは、使用するお湯の量。急須や杯にじゃぶじゃぶお湯をかけて温め、「茶葉を洗う」と言って注いだ一煎目のお湯も、惜しみなく捨ててしまいます。必然的に、茶会の最中は常にお湯沸かしです。

中国茶は、茶葉の発酵法などの製法により分類されています。

緑茶(不発酵茶)白茶(弱発酵茶)黄茶(弱後発酵茶)青茶(半発酵茶)黒茶(後発酵茶)紅茶(完全発酵茶)ジャスミン茶……ジャスミン茶だけ特別扱いなのも興味深いですね✨️我々に馴染みの深い烏龍茶は、青茶に分類されます。

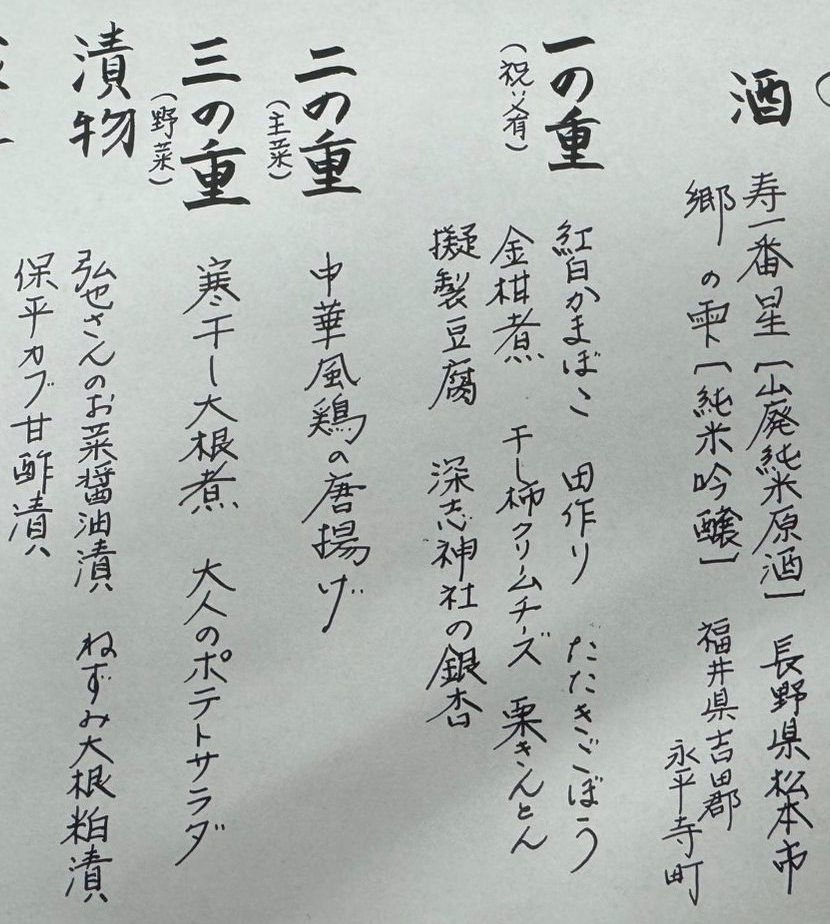

本日は、青茶の中から岩茶と、黒茶の中から六堡茶をいただきました。岩茶は血中コレステロールの低下、六堡茶は消化を助ける作用があるそう。これはこれは!ガブガブガブガブ。

日本酒・味噌・日本茶は、国内消費が落ち込み続けている食品代表格。酒飲まない、味噌汁飲まない、急須で淹れたお茶飲まない…豊かになった日本人は何をして、何に忙しがって、何を味わっているのでしょう。静岡県が県内の小学生がいる家庭に行なった調査では、日常的にお茶を淹れて飲む習慣のない家庭が5割、急須のない家庭が3割近くにのぼるとか。外資系コーヒーチェーン店が賑わっているのと対比的な状況に驚きます。

今回1番嬉しかったのは、サロン参加者が20代〜80代と幅広い年齢層の方々だったことです。我がサロンのテーマは「学びと交流のある人生は楽しい」。